Alessandra Riccio https://nostramerica.wordpress.com

Il Novecento

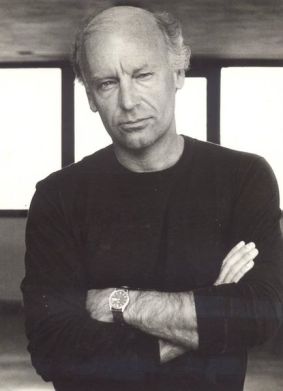

Chi non sa sentipensare non capirà mai la complessità dell’America Latina e dell’America tutta. Del sentipensiero ci ha detto e raccontato Eduardo Galeano, pur se questo bel neologismo potrebbe essere, ma non è suo. Lo ha raccolto fra i pescatori della costa colombiana che, «cercando una calda coperta al linguaggio che dice la verità», lo hanno inventato e usato. Galeano nasce giornalista; con la penna scrive, con la matita disegna e con le gambe macina chilometri perché è un cronista che scrive ciò che vede, che racconta ciò che sente dalla voce dei suoi testimoni.

Chi non sa sentipensare non capirà mai la complessità dell’America Latina e dell’America tutta. Del sentipensiero ci ha detto e raccontato Eduardo Galeano, pur se questo bel neologismo potrebbe essere, ma non è suo. Lo ha raccolto fra i pescatori della costa colombiana che, «cercando una calda coperta al linguaggio che dice la verità», lo hanno inventato e usato. Galeano nasce giornalista; con la penna scrive, con la matita disegna e con le gambe macina chilometri perché è un cronista che scrive ciò che vede, che racconta ciò che sente dalla voce dei suoi testimoni.

Ne ha fatta di strada il giovane cronista, partendo dalla sua Montevideo, nel piccolo Uruguay, allora denominato la Svizzera dell’America Latina, per cordigliere e per deserti, per capitali gigantesche e villaggi sperduti, attraverso lingue ed etnie, lungo spiagge paradisiache e foreste pluviali, attraverso un tempo mai lineare e spazi violati dall’arbitrario confine tracciato a tavolino nel corso di una storia di soprusi non solo complessa, ma per molti versi eccezionale e senza paragoni. Tutti i suoi passi, i suoi incontri, le esperienze, i miti e le leggende, le durissime realtà del suo continente, sono raccolti e raccontati nei tre volumi indispensabili delle sue Memorie del fuoco ( Rizzoli, 2005): gli occhi e i sensi di un uomo del Novecento che crede nella memoria e che la memoria tramanda. E’ un libro sentipensato che trae l’America dall’oscurità, che ne tramanda le gesta grandi o i gesti infimi, e rivela l’importanza del punto di vista per poter narrare la realtà[1].

L’America è un lungo continente che va dal Polo Nord al Polo Sud, che si restringe in un Istmo nella sua parte centrale consentendo di abbracciare tanto l’Atlantico che il Pacifico, due oceani immensi che l’hanno tenuta nascosta da quella grande massa di terre emerse che chiamiamo Europa, Asia e Africa, terre unite fra di loro ma che la storia ci ha abituato a considerare separate in continenti.

Se ne è restata acquattata, l’America, protetta dai suoi oceani, finché, uscendo dall’ensimismamiento medioevale, curiosità, intelligenza, interesse, cultura rinascimentale hanno spinto tre caravelle a scavalcare le Colonne d’Ercole non più sulle rotte africane ma verso l’ignoto. C’è una ragione sopra tutti gli interessi (economici, spirituali, commerciali) che spingono i navigatori a fare rotta ad ovest: la prova provata della rotondità della terra, l’esperienza della sua circolarità. Quando è stato chiaro che “le Indie” appena toccate, Indie non erano ma un mondo altro, l’Europa del Cinquecento si è lanciata all’arrembaggio di terre che ha voluto credere pronte per essere benedette dall’incontro con la civiltà, il progresso, la vera religione; impegnandosi a fare tabula rasa di quante genti, tradizioni, lingue, costumi contraddicessero l’ipotesi di una terra offerta dal disegno divino alla civilizzatrice mano dei conquistatori e degli evangelizzatori. Il passaggio degli europei da grandi navigatori a conquistatori ha segnato il destino del continente e una straordinaria avventura della conoscenza si è ridotta a colonizzazione. I Cronisti delle Indie hanno raccolto le memorie dell’avventura europea in America, hanno raccontato con che sguardo hanno osservato il mondo nuovo che si dispiegava davanti a loro, ci hanno tramandato un’epica che, sfrondata dalle ideologie, dalle ferme credenze occidentali, dalla disperata necessità di alimentare i bisogni di un’Europa dissanguata dalle guerre, dai progrom e dalle carestie, mantiene il suo fascino e racconta il punto di vista di chi avvista e sbarca sulle coste americane. Resta un grande vuoto: il punto di vista di chi, da quelle coste, assiste all’arrivo e allo sbarco degli alieni.

Pablo Neruda, poeta, si è interrogato non solo sul momento di quello storico incontro ma ha spinto la sua immaginazione oltre quel momento, a quando l’America non era ancora America, in cerca delle iniziali della Terra; per farlo ha avuto l’ardire, novello creator, di accendere una luce poetica –fiat lux– sull’America prima che fosse America; l’immagina, la vede, la sa viva di genti e sa anche che pericolo incombe: “Dolce razza, figlia di sierre / stirpe di torre e di turchese, / chiudimi gli occhi adesso / prima di arrivare al mare / da dove arrivano i dolori.”

Neruda raccoglie l’epopea americana nel suo Canto General (1950) che mi arrischio a paragonare alla dantesca Divina Commedia: un’opera onnicomprensiva, una summa dove sguardi differenti s’incrociano, credenze opposte si combattono, ardimenti e voraci desideri conducono a vicende eroiche e delittuose, dove resistenza e offesa misurano le proprie capacità. Sul terreno americano, sistematicamente depredato dalle ingorde esigenze delle Monarchie europee, si giocano anche nuovi conflitti, fra dominatori e dominati; nuove imprese mosse dall’ingordigia produttiva, quella della tratta, del commercio e dell’utilizzo degli schiavi africani; imprese protoindustriali come le piantagioni di zucchero, del caffè, del cotone; fino al sistematico sfruttamento di minerali preziosi dall’oro fino al petrolio e, più recentemente, al litio. Nel suo Canto General, Neruda racconta di una terra senza frontiere, che non discrimina, non separa, ignora il recinto; una terra dove “quel che è mio è tuo”, come aveva notato con entusiasmo nel XVI secolo Fray Bartolomé de las Casas, per nove anni in attesa nell’anticamera dell’imperatore Carlo V, incaponito a presentargli la sua legge in Difesa degli Indios. Neruda narra di eroi e farabutti, di costruttori e di sterminatori, di utopie e di meschinità todo mezclado, tutto mischiato, come suggerisce un altro poeta, indispensabile per sentipensare l’America, il mulatto Nicolás Guillén che ci ha detto della cattura, del faticoso viaggio –la tratta- della razza negra in terre americane e caraibiche, della schiavitù ma soprattutto dello straordinario avvento di un abitante nuovo per quelle terre, figlio di negro, di indio e di bianco, un’addizione, una crescita, un più, una meravigliosa possibilità: “Portiamo / i nostri tratti al profilo / definitivo dell’America” (1931). Dove Langstone Hugues lamenta: “I, too, sing America / I am the darker brother”, il caraibico Guillén sa che l’inclusione, il meticciato, consentono -volendo, potendo, avanzando- di andare oltre.

Nel secolo precedente ne aveva avuto già coscienza Simón Bolívar, il giovane caraqueño figlio di proprietari terrieri che si accultura in Europa e lì nutre le sue inquietudini alle fonti dell’Illuminismo e della Rivoluzione francese. Il suo eccentrico maestro, Simón Rodríguez vagabondo per le cordigliere andine, lo aveva preparato alla porosità, al meticciato, alla coesistenza delle diversità sicché per Bolívar combattere per un mondo davvero nuovo era un imperativo categorico: “Noi siamo un piccolo genere umano […] non siamo indios né europei ma una specie media fra i legittimi proprietari del paese e gli usurpatori spagnoli.” (Lettera dalla Giamaica). Bolívar parla di genere, di specie, non di razza; parla di usurpazione, parla di diversità: “Nati tutti dal seno di una stessa madre, i nostri padri, diversi per origine e per sangue, sono stranieri e tutti differiscono visibilmente nella pelle, questa diversità comporta un reato di massima trascendenza.” (Congreso de Angostura). Alla fine del secolo XIX, il figlio di emigrati spagnoli nell’isola di Cuba, José Martí, in un suo saggio famoso, Nuestra América, offre l’immagine completa di un’America che non ha ancora portato a termina il suo lungo cammino di decolonizzazione e indipendenza: “la genialità sarebbe stata affratellare con la carità del cuore e con l’ardimento dei fondatori, la vincha inca e la toga; sbloccare l’indio; cominciare a fare posto al negro sufficiente; aggiustare la libertà al corpo di chi si è ribellato e ha vinto per lei […] La salvezza sta nel creare”. Agli albori del Novecento, il patriota, il combattente, il poeta Martí invoca la creatività per affrontare il compito inedito di portare a compimento il progetto di un’America nostra, indicando con quel possessivo una differenza fondante: il soggetto plurale includente, un “noi” meticcio, comprensivo, in grado di scavalcare barriere precostituite allo scopo di difendere abusi e privilegi. Creatività, sentipensiero … più facile pensarlo per via poetica che viverlo e agirlo.

L’etnologo andino José María Arguedas prova a farlo nella maniera più radicale possibile, tuffandosi in apnea nel cuore di lingua, tradizioni e spiritualità incaiche nel delicato momento in cui, trascinati dalle cime montagnose all’aspra costa del Pacifico, dal mondo rurale e pastorizio al ritmo della fabbrica moderna, quella popolazione indigena mette il piede nel terreno minato, insidioso della neocolonizzazione, e Arguedas con loro, coraggiosamente disposto a riconoscere nel suo corpo e nel suo spirito l’esperienza del meticciato: “Io non sono un acculturato, io sono un peruviano che orgogliosamente, come un demonio felice parla in cristiano e in indio, in spagnolo e in quechua”. Arguedas soccombe al suo sforzo creativo e il suo suicidio nel recinto universitario dove era docente ne è testimonianza.

Nell’agitato Novecento americano si leva un’altra voce poetica altissima, quella del frate trappista, scultore, poeta, militante sandinista, Ernesto Cardenal, si leva per un requiem dolcissimo in morte di Marilyn Monroe, e si leva per elogiare l’Economia del Tahuantinsuyu : “Migliaia di fucine luccicanti nella notte delle Ande / e con abbondanza d’oro e d’argento / non ebbero denaro / seppero / fondere laminare saldare incidere / l’oro e l’argento / l’oro: il sudore del sole / l’argento: le lacrime della luna / Fili chicchi filigrane / spille / pettorali / sonagli / ma non DENARO” (Omaggio agli indios americani, Marotta e Cafiero, 2007). Miguel Angel Asturias recupera la mitologia maya nella prosa misteriosa e creatrice di Uomini di mais, carica di sapienza millenaria e dà la stura al ciclo dei dittatori con El señor Presidente. Cacique, patriarca, padrone assoluto e insensato, questa figura, così frequente nel Novecento americano reale e immaginario è stata disegnata nei suoi eccessi anche da Gabriel García Márquez, a completare un affresco latinoamericano che, negli anni sessanta, sorprese ed emozionò –quasi una nuova scoperta dell’America- avvertendo che c’era ancora vita e letteratura mentre l’Europa si interrogava se ormai fosse morto il romanzo e non avesse più senso la scrittura creatrice.

E le donne?

Le donne, naturalmente, c’erano. Trascinate in avventure disperate come la figlia di Lope de Aguirre nella folle ricerca del Dorado; come la spregiudicata monaca soldato, Catalina de Erauso, bara e truffatrice al pari dei maschi conquistatori; poeta risplendente di luce propria come Sor Juana Inés de la Cruz, o divorata dall’ambizione per la santità come Madre Teresa del Castillo. Ardite e coraggiose combattenti per l’indipendenza come Manuela Sáenz, sempre al fianco di Simón Bolívar o coraggiose sostenitrici dell’ideale repubblicano come Anita Garibaldi. Le donne del continente –indigene sottomesse, schiave africane o bianche trascinate nell’avventura americana- c’erano e scorticavano a mani nude, poco a poco, la spessa parete del patriarcato e del machismo che le obbligava all’inferiorità come i negri, come i meticci, come gli indios, ultimi degli ultimi. Ma nel Novecento cambiano tante cose, tante se ne comprendono, tante vengono abbandonate e ripudiate. In Messico l’imprevedibile commistione di una rivoluzione per “terra e libertà” che inaugura il secolo (1910) con l’arrivo di esiliati europei dai progrom dell’Europa Orientale, di intellettuali progressisti in fuga dalla repressione franchista in Spagna, o dalla miseria conseguente a due guerre mondiali (è il caso di Tina Modotti), in Messico, dunque, si concentra una élite politicamente rivoluzionaria dove le donne occupano una buona parte della scena. Si tratta di una gauche divine, privilegiata e anticonformista che prepara il terreno alla grande fioritura del femminismo (soprattutto messicano) della seconda metà del secolo. Le donne partecipano, militano, insorgono, studiano e le loro battaglie si svolgono su tutti i fronti, insieme a tutta la collettività, alla gente alla quale appartengono, all’ideologia in cui si riflettono, all’esperienza personale e intimissima in cui si svolge la loro condizione di donne. Quando, nel 1975 in occasione dell’Anno Internazionale delle Donne, le Nazioni Unite organizzano un Conferenza Mondiale a cui partecipano donne con grandi responsabilità di governo, intellettuali, antropologhe, sociologhe, militanti; l’unica rappresentante della classe operaia, la boliviana Domitila Chungara, si affaccia in una delle sale del Convegno dove si parla del piacere clitorideo e se ne allontana sentendo tutta la sua estraneità a quella discussione. Lo racconta a Moema Viezzer in Si me permiten hablar, testimonianza della sua difficile vita al bordo delle miniere dove si consumano gli uomini del villaggio. Negli stessi anni, un’altra testimonianza prorompe nel bel mezzo delle teorie che animano il dibattito del femminismo, Mi chiamo Rigoberta Menchú (e così mi è nata la coscienza), testimonianza raccolta da Elisabeth Burgos. Due femministe acculturate consentono a quelle voci analfabete di salire alla ribalta e comunicare esperienze che riguardano l’etnia, la classe sociale, l’ideologia, la religione, ma anche la condizione delle donne. Cito questi due testi perché dicono in modo molto chiaro che in quel territorio il femminismo con tutti i suoi risvolti, varianti e progressi, non può prescindere né dal quotidiano né dalla storia. Oggi, mentre antropologhe (ma anche poete) come Francesca Gargallo, raccolgono testimonianze di giovani donne indigene alle prese con gli studi universitari in atenei, ovviamente, disegnati per un altro tipo di studenti; altre indigene, come l’antropologa quiché Irma Alicia Velázquez, dettano cattedra insieme a tante altre donne su fronti uguali o diversi, contro il femminicidio –ni una más-, a favore della depenalizzazione dell’aborto, oltre le pari opportunità, come stanno dimostrando le donne cilene le cui lotte sono intrecciate alla grande battaglia per la democratizzazione del paese. La recente nomina di Sabina Orellana Cruz a Ministra del governo boliviano non è una novità in sé giacché (molto più che in Italia) molte donne latinoamericane hanno svolto ruoli di Ministre e di Presidenti), ma è una novità in quanto, a lei donna, indigena quechua, è stato affidato il Ministero della Cultura, della Decolonizzazione e della Depatriarcalizzazione, un ministero che, mi pare, si configura come una vera novità. Claudia Koroll (Granma, 28.11.2020) lo sintetizza così: «In sintesi, c’è una grande differenza fra i femminismi popolari e i femminismi liberali: i primi credono che non vi sia soluzione reale per le violenze che sopportiamo come donne e come popolo, senza rivoluzioni anticapitaliste, anticoloniali, antipatriarcali, antimperialiste, femministe e socialiste; i secondi stanno disputando una quota di potere dentro il sistema dell’oppressione. In questo modo i loro successi diventano privilegi che opprimono altre donne o che si disinteressano dei loro dolori, delle loro lotte, dei loro sforzi di sopravvivenza».

Terzo Millennio

Il sentipensiero ha scavato come la vecchia talpa in tutto il secolo ventesimo, ha preparato il terreno per il nuovo che avanzava annunciandosi nell’ultimo decennio, intorno al 1992, anno di celebrazione dei cinquecento anni di scoperta e conquista; una celebrazione fertile di rivisitazioni della storia dalla parte americana, colpita al cuore dalla ribellione zapatista in Chiapas, nel seno del territorio maya che si faceva protagonista conclamando la resistenza indigena, la sua vitalità e l’insieme di idee e pensieri politici che il movimento zapatista con il suo leader, il subcomandante Marcos, gettava sul piatto delle questioni all’ordine del giorno.

Il Novecento si era aperto con la Rivoluzione messicana, era stato attraversato da continue ribellioni contro latifondisti e monopolisti, lotte armate ideologiche, colpi di stato cruenti e spesso eterodiretti, esperimenti politici come il peronismo argentino o l’aprismo peruviano, repressioni crudeli, veri e propri genocidi e qualche esperienza vincente come la Rivoluzione Sandinista in Nicaragua ma, soprattutto, come la Rivoluzione cubana del 1959, tuttora viva e pensante, vero casus belli nel continente America rappresentando un esempio intollerabile di disobbedienza a un ordine voluto e imposto dagli Stati Uniti d’America e dal potere economico e di classe interno ai singoli paesi, oggi anche dal mondo sovranazionale della finanza. Questo contenzioso, l’isolamento dell’isola ribelle che dura ormai da sessantadue anni, è stato spacciato come punto algido del conflitto Est-Ovest, della difesa dell’Occidente dal comunismo e questa narrazione è stata pigramente mantenuta anche dopo che, fra il 1989 e il 1991 si è disgregato l’impero sovietico con i suoi satelliti. Sono passati ormai trent’anni ma Cuba continua ad essere tenuta in isolamento, guardata a vista sia dagli Stati Uniti che dai paesi latinoamericani suoi seguaci, e perfino da una stragrande maggioranza di paesi europei e dalla Comunità europea stessa, una diffidenza, una sospettosità, perfino un odio che si traduce in dure misure restrittive come le sanzioni e l’intollerabile, sessantennale embargo.

Più nuova, più contemporanea degli altri continenti, la terra America è lacerata dalle contraddizioni che sorgono fra chi confligge per affermare la propria possibilità di viverci vuoi per diritto proprio, vuoi per prevaricazione. Il punto di svolta più notevole si è verificato in uno dei luoghi più insospettabili, il Venezuela del Patto di Punto Fijo, dell’alternanza fra socialdemocrazia e democrazia cristiana, un patto ferreo che ha consentito alla classe dirigente venezuelana di agire a suo piacimento in un paese ricchissimo di materie prime e pauperrimo di infrastrutture e welfare. La vittoria elettorale di Hugo Chávez ha lasciato interdetti tutti perché quel giovane militare, autore di un tentativo di colpo di stato pagato col carcere, si è presentato con un progetto politico rivoluzionario volto a cambiare radicalmente le condizioni del suo paese ma anche gli assetti e le alleanze del territorio americano. Eduardo Galeano, che del processo rivoluzionario del Venezuela di Chávez è stato attento osservatore, ci ricorda che: “Dal punto di vista capitalista, le culture comunitarie che non separano l’uomo dagli altri uomini e neanche dalla natura, sono culture nemiche. Ma il punto di vista capitalista non è l’unico punto di vista possibile”. Ormai, nel Terzo Millennio, l’anticomunismo, se mai lo sia stato, è un attrezzo di difesa della democrazia arrugginito, e ancor meno sostenibile è il pretesto della difesa dei diritti umani –difesa nobilissima in sé- esercitato da chi questi diritti non sempre li osserva e li stravolge a suo favore.

L’arrivo di Hugo Chávez alla Presidenza del Venezuela, con tutto il peso della sua ricchezza petrolifera, ha condotto ad un ulteriore, importante passo verso un progetto che sembra di assoluta importanza per l’America Latina ma anche per l’America tutta: un’alleanza basata su solidarietà e giustizia sociale, sull’inclusione, sul mutuo sostegno, sull’ autodeterminazione dei popoli e sulla non ingerenza, di ispirazione socialista e contro il neoliberismo. Si tratta dell’Alleanza Bolivariana per i Popoli della Nostra America (ALBA), proposta da Chávez nel 2001. Nel pensiero del politico venezuelano, l’ALBA sarà garante dei diritti umani, della cultura, di un’economia in armonia con la ricchezza dei territori, di uno scambio solidale del patrimonio energetico. Questo progetto lungimirante e ambizioso gode del contributo di pensiero di Fidel Castro che, negli ultimi anni di vita, ha lavorato intensamente alla realizzazione di un’alleanza latinoamericana per portare a compimento il pensiero politico fondante di Simón Bolívar e di José Martí.

Le basi teoriche e pratiche sono approntate e c’è un appuntamento che non può andare perduto: a Mar del Plata, nel 2005 si svolge la Cumbre de las Américas, l’incontro continentale guidato da Washington, accompagnato dal Canadà, servito da Cile, Colombia, Perù, Messico, un nucleo fortissimo, abituato a dirigere e imporre la linea dal polo Nord alla Terra del Fuoco. George W. Bush fiuta il clima avverso, è a disagio: il rappresentante del Canadà propone di inserire il progetto (imperiale e monopolistico) di un’Area di Libero Commercio Americana (ALCA) ma deve scontrarsi con un’opposizione ferrea, motivata, conseguente nei discorsi di Néstor Kirchner, di Lula e di Chávez, opposizione che chiama in causa soprattutto gli Stati Uniti e il presidente Bush, che preferisce tagliare la corda, allontanarsi dalla sala e abbandonare la Cumbre. Il progetto ALCA non passa; ha sollevato una vera e propria ribellione che trova il luogo per concretarsi nella parallela III Cumbre dei Popoli dove, a dare manforte a Chávez, Lula e Kirchner c’è Evo Morales e c’è Cuba che dal trionfo della sua rivoluzione in poi è stata espulsa da tutti gli incontri governativi continentali. Il documento che viene fuori dalla Cumbre de los Pueblos si intitola “Creare lavoro per affrontare la povertà e rafforzare la Governabilità Democratica”.

La sinistra continentale, ha inflitto, in quella data, una sconfitta storica agli Stati Uniti e ha minato il Washington Consensus, ancora ferreamente imposto. E’ una sinistra molto aggiornata, molto includente, molto complessa, che tiene conto di una diversità di voci inedita, che ha piena consapevolezza del fatto che la vertenza est-ovest non è più all’ordine del giorno e che ormai da tempo lo scontro è sull’asse nord-sud. La nascita del ALBA fu sancita da una marcia a Mar del Plata alla quale parteciparono oltre a Chávez e Kirchner, Morales e Maradona, il cantautore cubano Silvio Rodríguez e le Madri della Plaza de Mayo in rappresentanza di una sinistra inclusiva, disposta ad accettare la sfida di trovare la strada verso un’unità di intenti fra popolazioni indigene e femministe d’avanguardia, classe operaia ed ecologisti, partiti fortemente ideologizzati e movimenti, gruppi armati e pacifisti, governi estrattivisti e ambientalisti.

I quindici anni trascorsi dal quel 2005 di gloria, hanno visto cadere e rialzarsi governi come quello boliviano dove si era visto, per la prima volta nella storia americana, un indio aymara alla massima carica; offensive giuridiche per liquidare leaders come Lula e Dilma in Brasile (lawfare); sanzioni, embarghi e destabilizzazioni contro il Venezuela che resiste con il Presidente Maduro perfino alla grottesca situazione di un secondo Presidente autoeletto (il deputato Juan Guaidó riconosciuto dalla Comunità europea e da una cinquantina di paesi del mondo); tradimenti come quello perpetrato dall’attuale presidente dell’Ecuador, Lenin Moreno, ex vicepresidente di Correa, membro dello stesso partito che lo ha candidato alle elezioni e che, una volta al potere, ha cambiato completamente le carte in tavola facendosi riammettere nel Fondo Monetario e riconfermando la base militare di Manta Negra agli Stati Uniti. Erano queste, alcune delle misure più significative attuate dall’ex Presidente Rafael Correa per l’indipendenza e la sovranità dell’Ecuador. Cuba, che è stata ispiratrice, animatrice e sostenitrice dell’Alleanza Bolivariana, ha vissuto il breve periodo della Presidenza Obama nutrendo qualche (debole) speranza di un rallentamento del ferreo bloqueo che da sessant’anni l’asfissia ma si trova oggi ad affrontare le conseguenze del rafforzamento dell’embargo, dell’estensione a paesi terzi delle sanzioni perfino in questo periodo in cui l’epidemia di Covid complica drammaticamente la vita dei cittadini e, per lunga esperienza, non si aspettano grandi cambiamenti nell’era Biden.

La sinistra in America Latina ha vita molto difficile ma non è morta, al contrario, percorre strade diverse ma non contrarie, rispetta le particolarità dei circa 30 paesi che ne fanno parte e affronta l’ardua impresa di trovare e lavorare sugli elementi di unità e di rispettare le diversità. La Wiphala, la bandiera boliviana che contiene tutti i colori, ben esprime le diversità e quindi la complessità in cui una nuova e diversa sinistra si muove in America Latina: perseguire l’unità nella diversità.

Questo grande sforzo intellettuale, il tentativo di adeguare ai tempi gli aneliti di giustizia, di equità, di indipendenza, di lotta alla povertà, di difesa del bene comune, di solidarietà, di aspirazione al “buen vivir” si sviluppa contro corrente, contro l’assedio degli interessi economici, contro il neoliberalismo imperante, contro la belligeranza degli Stati Uniti. E’ proprio il gran vicino del Nord il più ostile ai cambiamenti a sinistra del subcontinente e la sua ostilità si avvale di tutti i mezzi possibili, dall’invasione dei territori, alle sanzioni, all’embargo, alla destabilizzazione, ai “golpes suaves”, potendo contare sempre sulle classi economicamente dominanti di paesi tradizionalmente guidati da bianchi ricchi.

- – in “Leggendaria”, n. 147, maggio 2021.